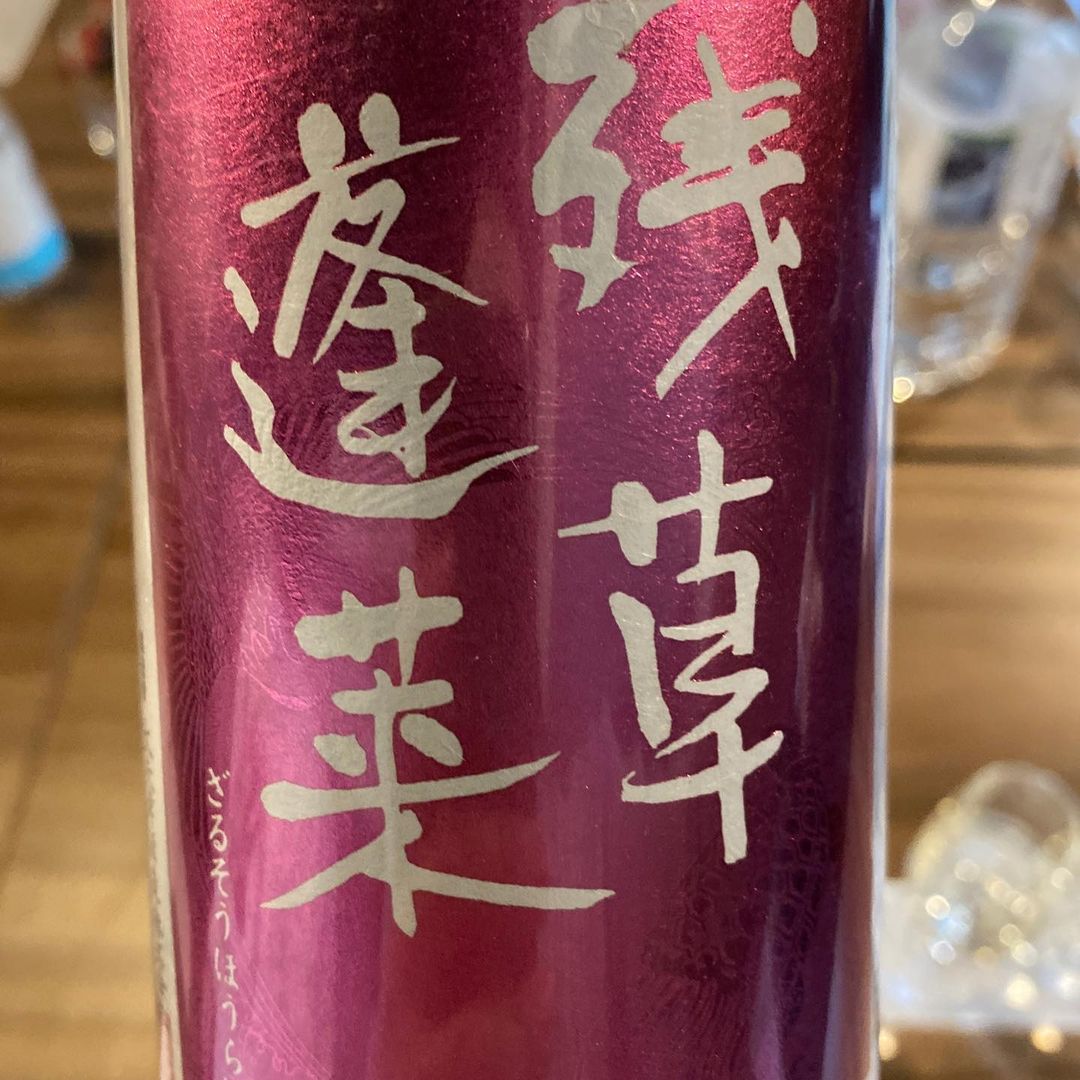

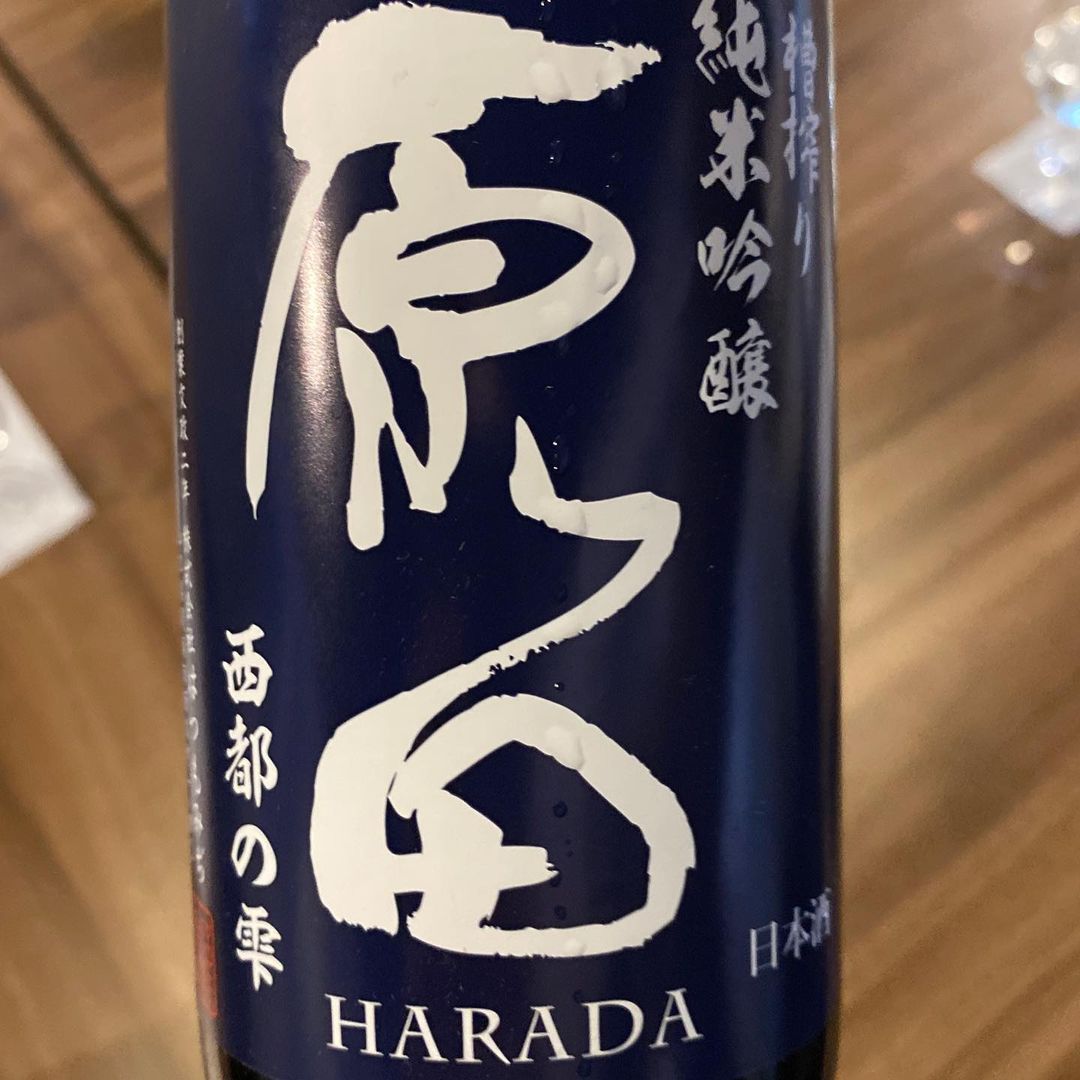

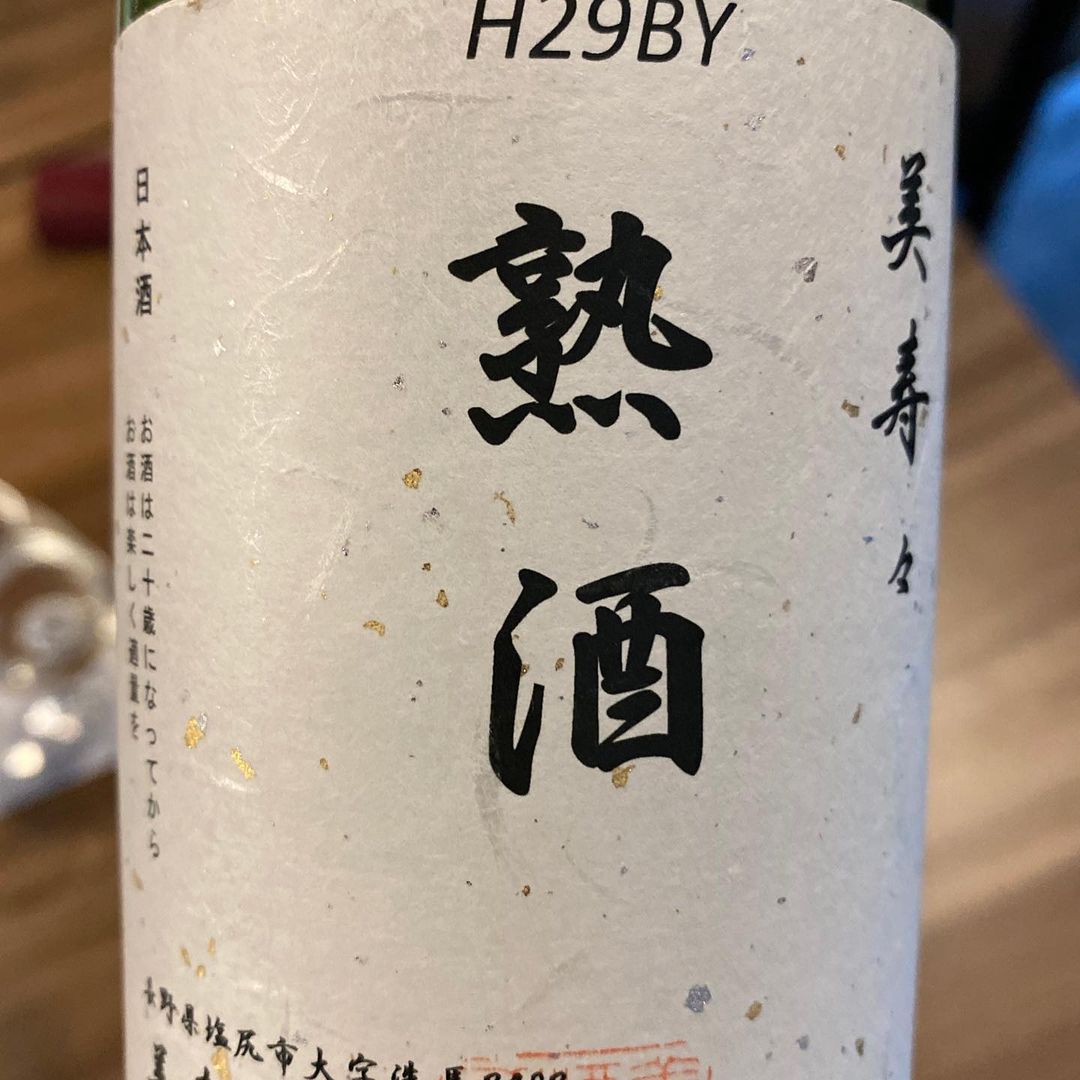

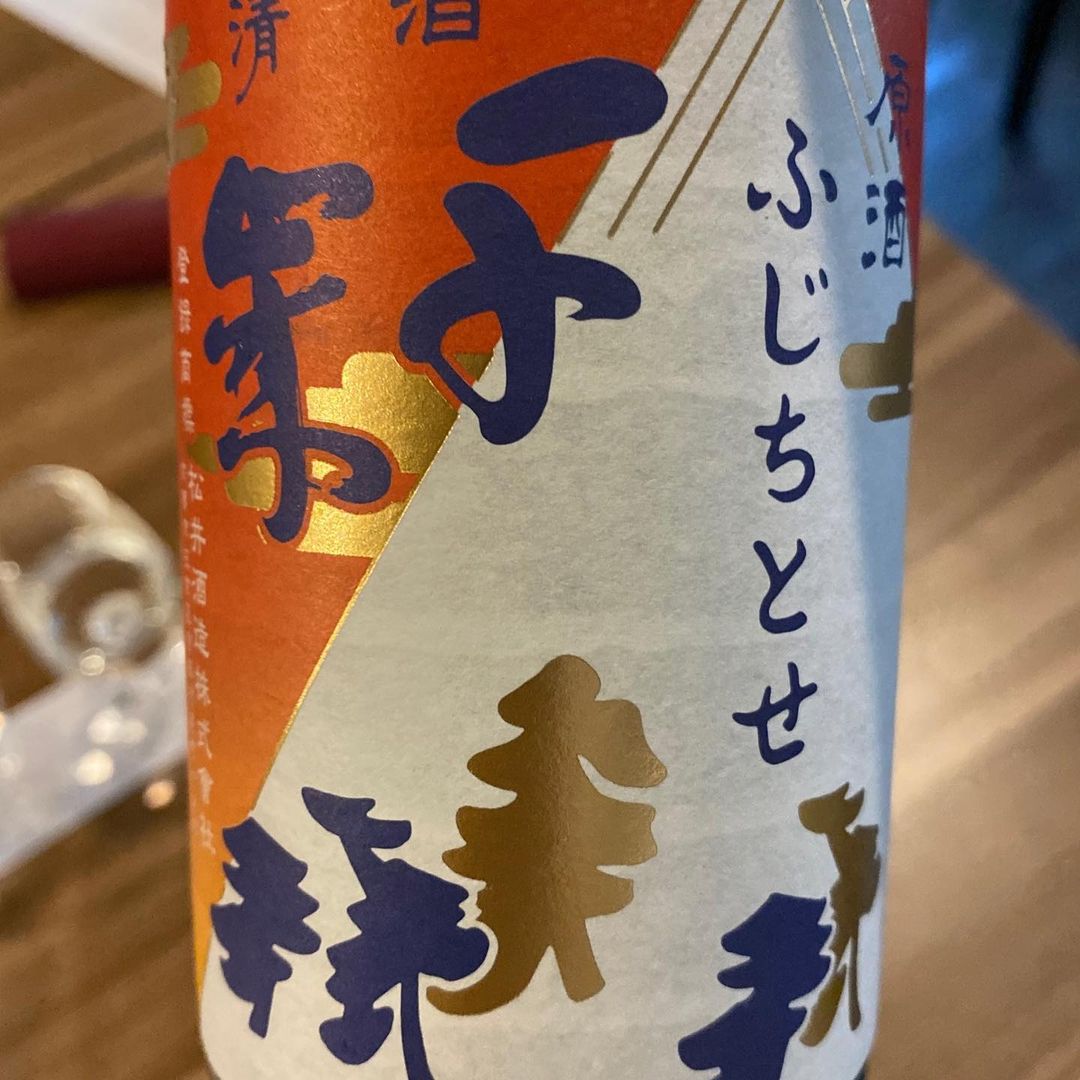

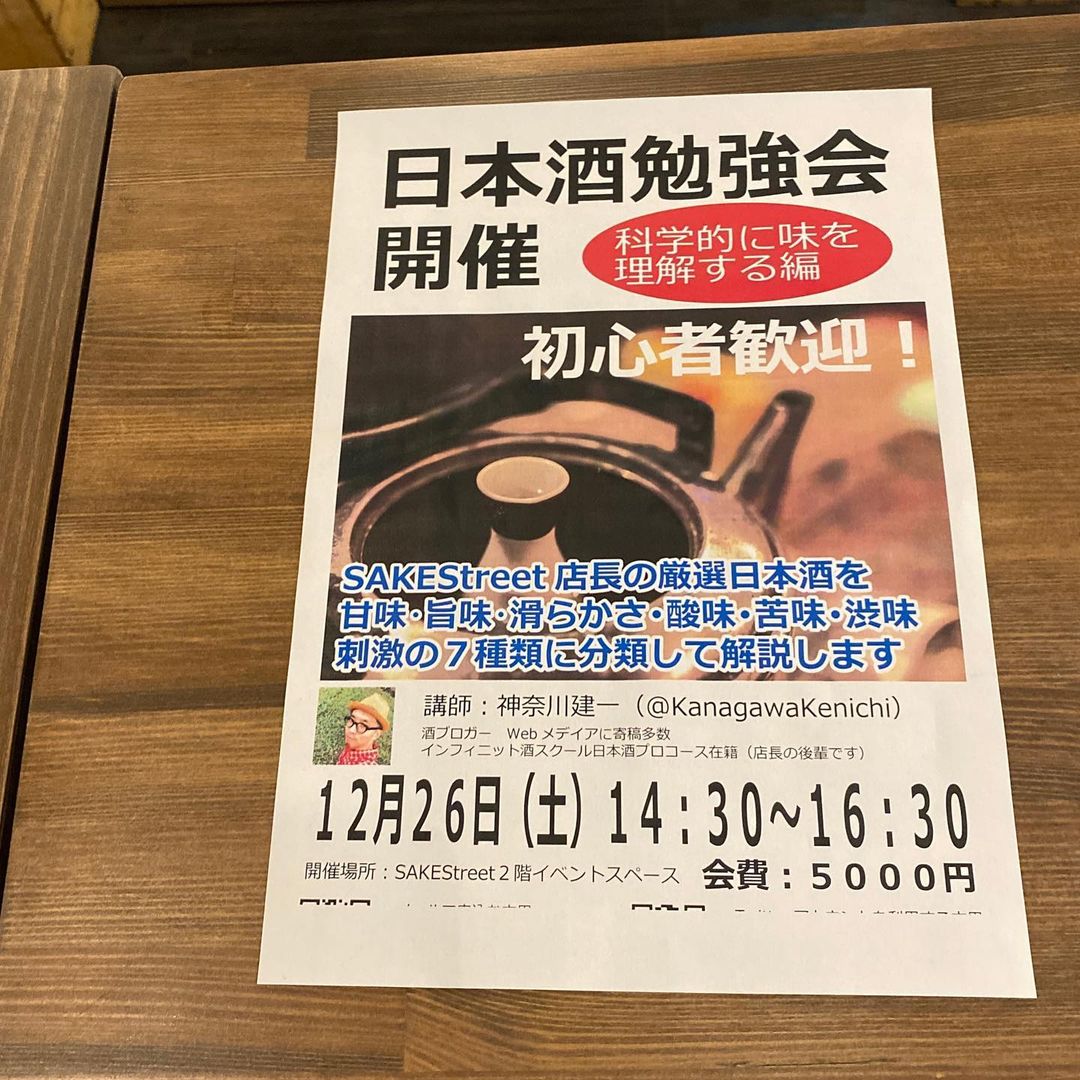

2時間のイベントのうち1時間は座学、残りは飲みながら座学で学んだことを検証します。今日用意されたのは左から①残草蓬莱 純米吟醸 Queeen 槽場直詰生原酒、②原田 純米吟醸 西都の雫 火入れ、③美寿々 特別純米 熟酒、④富士千歳 ひやおろし 原酒。

日本酒は大好きなんですが、正直なところあんまり味をわかっておらず、特に味わった味をどう表現するのか、それをなんと表すかがわかってなかったので、好みの味を並んでいる酒瓶から判別することができないんですよね。なんとなく純米大吟醸がいいなとか、十四代が好き、とかそんな感じ。今回はそこから脱する手がかりを見つけるために参加しました。

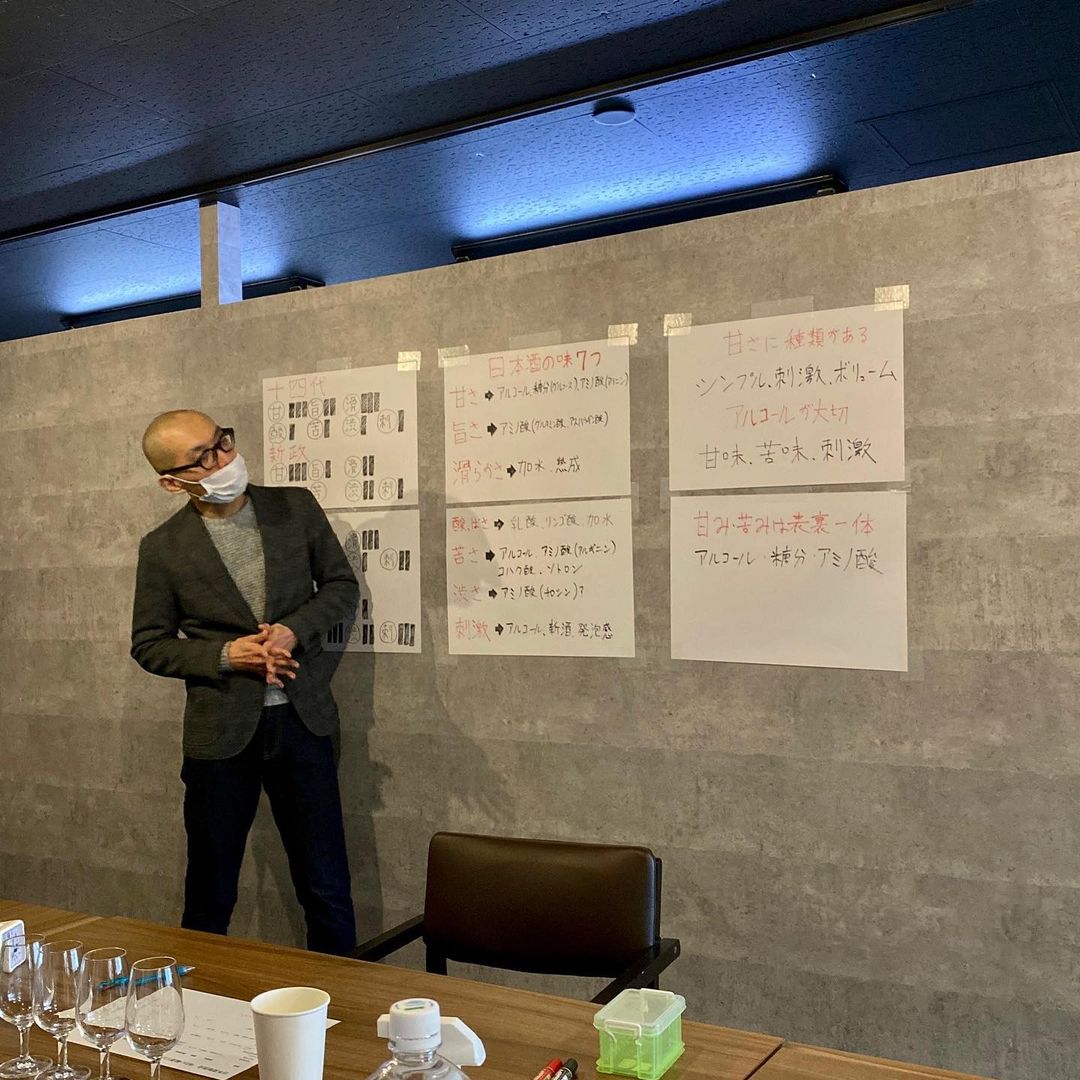

講師の神奈川さんが言うには、日本酒と言えば甘さを特徴に挙げる人が多いが、それと同じくらい苦さが大事だとのこと。そのほかに特徴的な味として、旨さ、酸っぱさがあり、味わいを作る他の要素として渋さ、滑らかさ、刺激、全部で7種の味わいがあると。これらを意識して飲むことで、日本酒を味わい分けることができるようになるそうです。

まずお酒の匂いを嗅ぎます。①はスッキリ飲みやすく、②はフルーティー、③は特徴的な匂いの強さ、④はアルコールっぽい感じ。次に飲んでいきます。それぞれの味は香りでイメージしたのに近くはあるんですが、①は甘くも酸味が際立ち、②は甘さに加えて旨みがある感じです。③は引っかかりがあり特徴的で、④はとっても飲みやすい。キャラクターの違うお酒を用意しているわけですね。

しかし④は飲みやすいのにもっともアルコール度数が高いんです。①と④はアルコール度数がかけ離れているのにどちらも飲みやすいのは、④のアルコールには醸造アルコールが使われているから。醸造アルコールの70%は水だから、酒母から作るアルコールのみで作る日本酒よりも滑らかに飲めてしまうということのようです。

このような話を聞きながら飲んでから、Sake Streetでラベルだけを見てお酒を決めようと試みました。選んだのは美寿々 純米吟醸おりがらみ無濾過生。おつまみは焼き穴子。味の強い魚のおつまみだから、それに負けないような味わいのあるものをと思ったんですが…もうかなりの量を飲んだため、やはり普通に美味しいな、という感想になってしまいました。次回は頑張ります…!

Sake Streetではこのようなイベントを月に数回行っているようです。気になる人はSake Streetの告知を見てみてぬださいね!

お店のアカウントはこちら

https://www.instagram.com/sake.st